El 27 de junio de 1973, un golpe de Estado en Uruguay marcó el inicio de doce años de dictadura cívico-militar. El presidente electo, Juan María Bordaberry, miembro del Partido Colorado, disolvió el Parlamento con el respaldo de las fuerzas militares y policiales.

En los años previos, el país había experimentado un aumento de tensiones políticas y acciones enmarcadas en proyectos de transformación social revolucionaria. Estos procesos llevaron a la formación de la unidad sindical, concretada en la Convención Nacional de Trabajadores en el año 1964. El Frente Amplio se creó en 1971 como una coalición electoral unificadora de partidos y sectores de centroizquierda e izquierda.

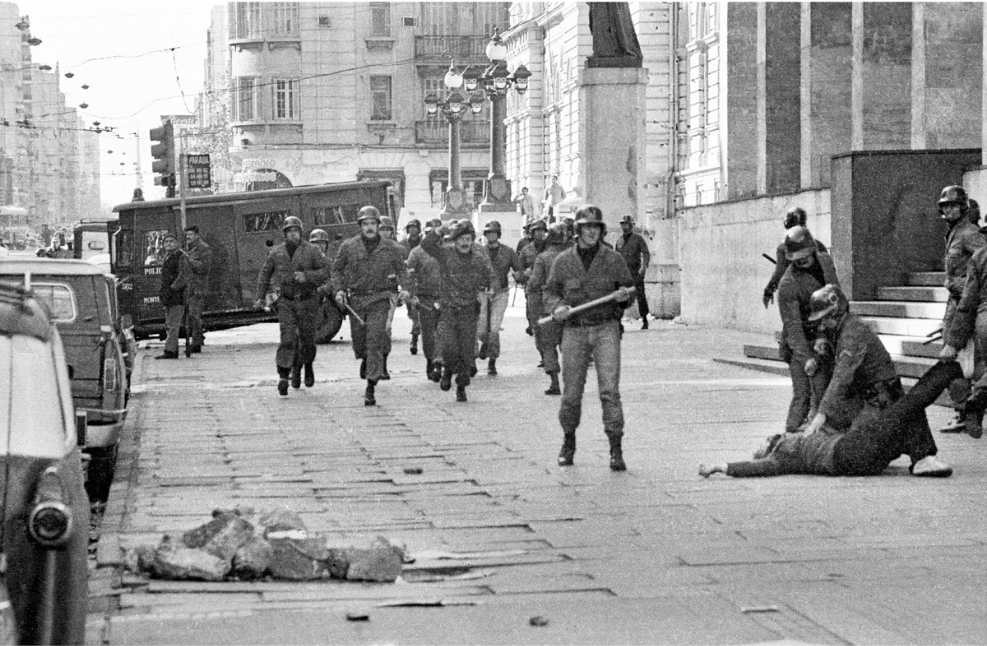

La ruptura institucional de 1973 no fue repentina, sino el resultado de una crisis política sustentada en una base social conservadora que se fundamentaba en la criminalización de las organizaciones populares y apoyaba el avance autoritario. A través del uso de las Medidas Prontas de Seguridad (MPS) se intensificó la represión contra las manifestaciones sociales y las organizaciones de trabajadores y estudiantes.

La "lucha contra la subversión" fue un proyecto autoritario de control policial y militar sobre cualquier espacio o colectivo percibido como enemigo del régimen. Esta visión, derivada de la doctrina de la seguridad nacional, se extendió mediante un programa moralizador y criminalizador de la disidencia social y política. Dicha doctrina también fue la base de la coordinación represiva regional conocida como Plan Cóndor, que facilitó la persecución política, el secuestro, la desaparición forzada y el traslado clandestino de personas a través de las fronteras de varios países de la región.

Desde los años previos al golpe, la tortura en dependencias policiales y militares se volvió sistemática, extendiéndose en todo el territorio nacional y afectando a miles de personas. Esta práctica, junto con la prisión prolongada, se convirtió en el principal método represivo y de control social. Desde 1970, el Parlamento investigó múltiples denuncias de torturas a peones rurales, sindicalistas, estudiantes y militantes políticos por parte de la policía y efectivos militares.

Las prácticas burocráticas de control, encarcelamiento y vigilancia se articularon en torno a una amplia red de lugares desde donde se propagaba el terror sobre la población.

A partir del 1° de marzo de 1985, se reinstauró la institucionalidad democrática, y mediante reclamos y manifestaciones populares, se logró la liberación de los presos políticos. Sin embargo, las secuelas del autoritarismo, así como el negacionismo sobre las acciones criminales de los agentes dictatoriales y los obstáculos para acceder a los archivos de la época persisten. Se actualizan en el presente discursos políticos que buscan legitimarse incluso en la reivindicación de los crimenes de lesa humanidad ocurridos. La lucha contra la impunidad continúa.

A más de 50 años del golpe de Estado y 35 de la reorganización democrática con alternancia de partidos en el poder, la identificación exhaustiva y sistemática de los lugares donde se perpetró la represión, la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y la necesidad de juzgar a los responsables siguen siendo tareas pendientes.

Este proyecto intenta ser una herramienta más que contribuya en el camino de la memoria, la verdad y la justicia.